Die liebste Cousine weilte mal wieder in Fürstenfeld bei der Familie ihres Liebsten. Und hatte noch dazu Besuch von allen Kindern und den dazugehörigen Partnern. Also haben wir uns auch auf in die Südoststeiermark gemacht. Und hatten das Glück, dass die vor Ort lebende Mutter des Liebsten für den Abend eine Führung zur Stadtbefestigung organisiert hatte. Nach einem schönen Nachmittag mit reden und zwischendurch auch mal in den Pool hüpfen sind wir nach einem früher angesetzten Abendessen 12 Mann hoch losmarschiert zum Treffpunkt der Führung.

Eine grobe Zusammenfassung zur Stadtgeschichte habe ich bereits bei meinem ersten Beitrag zu Fürstenfeld geliefert, die spare ich mir hier also. Wesentlich zum Verständnis und für diesen Spaziergang ist, dass der Ort Teil des durch die Landesherren in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts errichteten Burgengürtels zur Grenzsicherung nach Osten Richtung Ungarn war. Man muss bedenken, das angrenzende Burgenland wurde erst 1921 österreichisch, zuvor gehörte es zum Königreich Ungarn. Fürstenfeld lag also über Jahrhunderte an der Ostgrenze des habsburgischen Reichs. Und musste nicht nur wiederholt Angriffen von verschiedenen ungarischen Volksstämmen, sondern später auch durch die Türken trotzen.

Die Pfeilburg hat eine wechselvolle Bau- und Besitzgeschichte. Im Verband der Pfeilburg hat sich mit dem gotischen Mittelturm der südlichen Ringmauer, dem Schwarz- oder Swartzturm aus dem 13. Jahrhundert, anscheinend der einzige Teil der mittelalterlichen Mauer überhaupt erhalten. Der Name Pfeilburg geht auf einen Herrn Pfeilberg zurück, der 1490 das Anwesen mit dem mittelalterlichen Wohnturm erwarb und mit dem Wiederaufbau nach der fast vollständigen Zerstörung der Stadt nach einem Ungarneinfall 1480 und jahrelanger Besetzung begann. Ab 1550 wurden Turm und Behausung durch einen weiteren Besitzer, der ab 1558 den Namen Pfeilberg führen durfte, ausgebaut, das jetzige Gebäude geht im wesentlichen auf diesen Ausbau zurück. Auch der direkt gegenüber dem Hoftor liegende Renaissanceerker stammt aus dieser Phase. Außerdem wurde das Anwesen im 16. Jahrhundert zum Freihaus, heißt, es war landesunmittelbar und nicht dem Stadtrat und der städtischen Gerichtsbarkeit unterworfen.

Wesentlich ist, dass 1691 ein Johann Christoph Liscutin im Freihaus Pfeilberg die erste Tabakverarbeitung Österreichs einrichtete. Dafür wurde eigens der oben links zu sehende nordöstliche Trakt im rechten Winkel turmartig angebaut und zweigeschossige Pfeilerarkaden vor einen Teil des bereis bestehenden Gebäudes vorgestellt. Die Tabakfabrik bestand an dieser Stelle bis 1780, danach wurde der ab 1725 im Besitz der Stadt befindliche Komplex als Schule, Kaserne, Militärspital und schließlich als Armenhaus verwendet. Zuletzt stand es lange leer und verfiel, bis es 1975 vom heutigen Museumsverein vor Abbruch gerettet wurde. 1995-99 umfassend saniert, ist heute hier ein Museum untergebracht. Alle diese Informationen habe ich der Liste der denkmalgeschützten Objekte in Fürstenfeld entnommen.

Die Keimzelle der Stadt liegt im Nordosten, hier im Bild in der linken unteren Ecke. Hier entstand auf einem Hochplateau über der Feistritz eine landesherrliche Burg zur Grenzsicherung. Im Anschluss an die Burg entstand eine Ansiedlung mit einem gebogenen Straßenmarkt, heute noch in der gebogenen Hauptstraße erkennbar. Die östliche Stadthälfte ist also die ältere, während die westliche Stadthälfte eine etwas spätere geplante Erweiterung mit parallelen Straßenzügen ist. Diese beiden Hälften wurden im Mittelalter mit einer reckteckigen Stadtbefestigung mit Türmen umschlossen. Die topographisch besonders angreifbare Südseite wurde durch mindestens fünf nachweisbare Türme zusätzlich zu den Ecktürmen geschützt. Der in der Pfeilburg enthaltene Schwarzturm war einer dieser Türme, und zwar in der Mitte der langen Südmauer. Im Modell oben etwas links der oberen Bildmitte, bei der erst mit dem Renaissanceausbau entstandenen spitzen Ausbuchtung. Nur die Kommende des seit etwa 1200 ansässigen Johanniter-Ritterordens, der auch die Stadtpfarrrechte inne hatte, steht im Anschluss an die Burg am Feistritzhang bogenförmig etwas aus dem nahezu geraden Rechteck hervor.

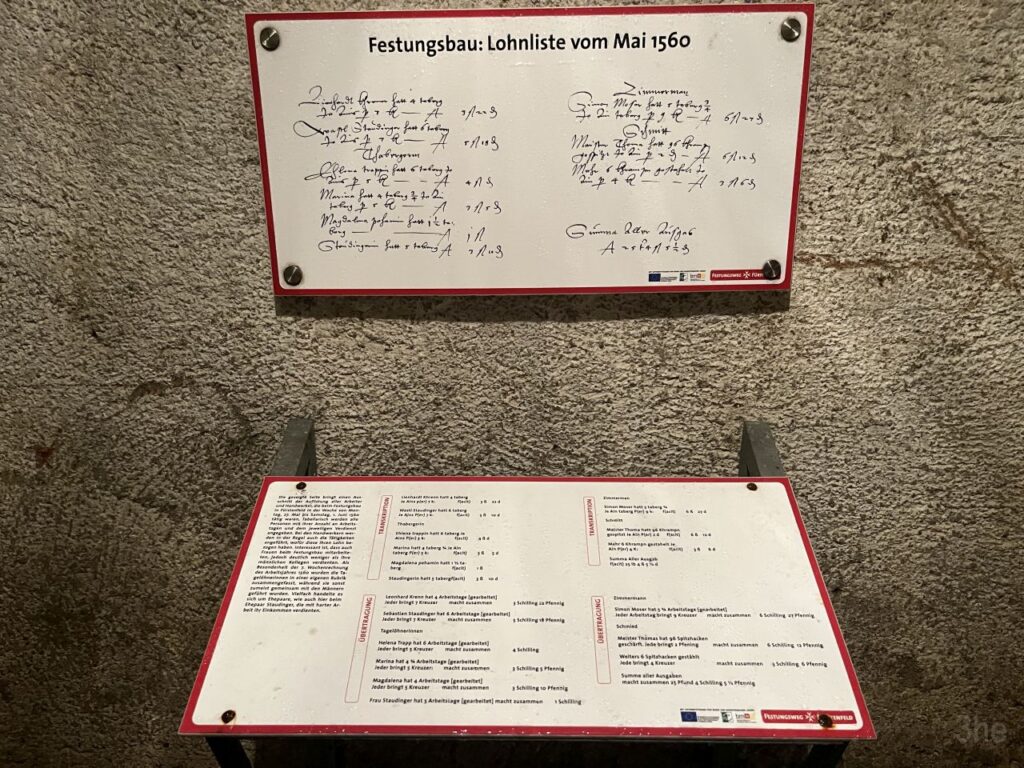

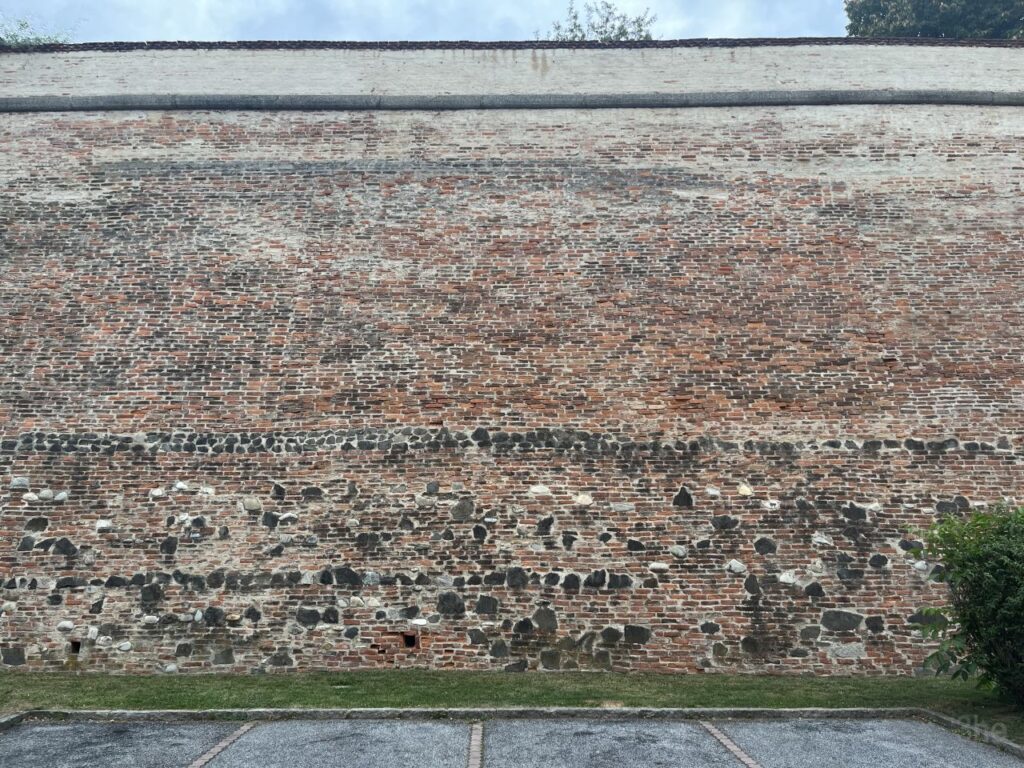

Die spitzen Aufweitungen an den Ecken, die sog. Bastionen, entstanden erst mit dem nochmaligen Ausbau der Stadtbefestigung nach 1533. Oder 1553? Je mehr ich dazu recherchiere, desto mehr unterschiedliche Jahreszahlen fande ich dazu. Egal welche Jahreszahl, Tatsache ist, dass die Grenzsicherung weiterhin ein Thema blieb, obwohl die Gebäude der Stadt einem amtlichen Bericht von 1543 nach aufgrund von immer wiederkehrenden Kampfhandlungen und Verwüstungen nahezu verödet waren. Denn die Angriffe und Plünderungen aus dem Osten bestanden ja weiterhin, nun ergänzt um eine neue Gefahr, die Türken. Auch die Wehrtechnik hatte sich geändert, die mittelalterlichen Wehranlagen hielten diesen Änderungen nicht mehr stand. Auf Drängen der Landstände ordnete der Landesherr eine wehrtechnisch entsprechende Neubefestigung von Graz und den Grenzstädten an. Mit der Aufgabe betraut wurde ab etwa 1543 der kaiserliche Oberbaumeister der Innerösterreichischen Lande, der Tessiner Baumeister Domenico dell’Allio (der nicht nur für Befestigungsarchitektur, sondern auch für den Haupttrakt des Grazer Landhauses verantwortlich zeichnet; auf seiner Wikipedia-Seite gibt es noch mehr zu lesen und auch weiterführende Links). Aufgrund dessen frühen Todes 1563 wurden die 1556 begonnenen Arbeiten in Fürstenfeld dann unter anderem durch Francesco Thibaldi und den landschaftlichen Baumeister Francesco Marmoro weitergeführt. Der chronische Geldmangel der steirischen Landstände sowie bautechnische Probleme führten dazu, dass der umfangreicher geplante Festungsausbau nur vereinfacht 1581 fertiggestellt wurde. Im Wesentlichen folgt die Neubefestigung den mittelalterlichen Stadtmauern. Statt der Ecktürme gab es nun flankierende Bastionen. Die Türkengefahr bestand weiterhin, eine deshalb durchgeführte Inspektion in den 1650er Jahren brachte zahlreiche Mängel an der Stadtbefestigung zutage. Von den durch den kaiserlichen Oberingenieur Martin Stier ausgearbeiteten Verbesserungsvorschlägen konnten bis zum nächsten türkischen Feldzug 1664/65 nur zwei umgesetzt werden. An der südlichen Langseite wurde genau vor der Pfeilburg ein Bollwerk mit Erhöhung durch einen Kavalier errichtet, und im Westen wurde die gesamte Grazer Vorstadt abgebrochen und somit das Vorfeld wieder freigeräumt. Das waren die letzten Veränderungen an der Stadtbefestigung, auch die weiteren Bautätigkeiten wie Ausbesserungsarbeiten wurden ab 1683 eingestellt. 1775 wurde die Festung endgültig aufgelassen.

Trotz Verbauung und Abtragung in den 250 Jahren seither sind noch wesentliche Bauteile der Stadtbefestigung erkenn- und erlebbar. Seit 2013 gibt es nun auch einen Festungsweg, der mittels eines Rundgangs mit Infotafeln die Geschichte der Festung Fürstenfeld erlebbar macht. Zusätzlich werden laufend Führungen angeboten. Die Webseite zum Festungsweg bietet viel Info, zusätzlich eine interaktive Karte mit Informationen zu den einzelnen Stationen. Gerne hätte ich wegen des besseren Überblicks die Karte des Festungswegs hier eingebettet, habe dann aber doch Abstand davon genommen, stattdessen empfehle ich den Besuch der Webseite. Nicht nur wegen der Karte, sondern auch wegen den noch viel ausführlicheren Erklärungen zur Befestigungsanlage.

Und wir starten nun endlich unseren Spaziergang.

Die Kasematten der Ungarbastei wurden gegen Ende des 2. Weltkriegs zu Luftschutzbunkern umgestaltet. Im Rahmen der Führung konnten wir das beklemmende Gefühl in diesen schmalen niedrigen und feuchten Gängen hautnah erleben. Umso mehr, als ein Kurzfilm nicht nur Aufnahmen aus dieser Zeit zeigte, sondern auch Tonaufnahmen das Gefühl eines Angriffs noch beklemmender machten. Für eine Teilnehmerin unserer Führung war es noch dazu eine erlebte Erinnerung, genau in diesem Bunker. Hoffen wir, dass die derzeitige Weltlage uns nicht so bald wieder so etwas beschert.

Und da gingen wir dann über eine wenig bekannte Abkürzung als nächstes hin. Quasi durch die Hintertür betraten wir das Gelände. Die Option mit Abstieg zur Feistritz und auch die nördliche Mauerpartie von außen zu besichtigen hatten wir ausgeschlagen. Erstens begann es langsam zu dämmern, und zweitens kannten wir den Weg bereits von unserem Osterspaziergang. Viel mehr interessierte uns, was es denn zur ehemaligen Tabakfabrik noch zu erzählen gab. Die junge Generation hatte sich bereits nach dem Kanonenhof verkrümelt.

Die Tabakfabrik wurde 1776 von der Pfeilburg auf das Gelände der ehemaligen landesherrlichen Burg verlegt. Bereits 1734 hatten Stadt und Staat die Tabakproduktion übernommen, zunächst jedoch immer noch in der Pfeilburg. 1775 war ja die Festung aufgelassen worden, und 1776 erwarb der Staat das Gelände der ehemaligen Burg mit der dazugehörigen Schlossbastei, um dort eine Tabakfabrik zu errichten. Die Burg, auch Schloss am Stein genannt, bestand da allerdings schon länger nicht mehr. Sie wurde 1664 wegen Baufälligkeit abgerissen. Stattdessen wurde für die Tabakproduktion eine dreiseitig um einen Innenhof angeordnete zweigeschossige Anlage errichtet. 1827 und 1869 wurde weiter ausgebaut. Vermutlich wurde auch in einer der beiden Ausbaustufen der Innenhof mit einem dreigeschossigen Bau an der vierten Seite geschlossen Und weitere dreigeschossige Gebäude errichtet, eines davon mit obergeschossigem Verbindungsgang zum Hauptgebäude. Mittig im Innenhof befand sich ein Waaghaus. Als der Platz am Gelände nicht mehr ausreichte, wurde auf der anderen Seite der Feistritzgasse ein Lagerareal etabliert und 1884 mit einer 66m langen schmalen Eisenbrücke über die tiefliegende Feistritzgasse hinweg direkt an das Fabrikgelände angeschlossen. Auch im Ortsbild war die Tabakfabrik ein prägender Faktor. Nicht nur durch ihre Größe und Dominanz an der südöstlichen Geländekante, sondern auch durch Wohnungsbau für die Angestellten, durch Beteiligung an Schulbauten und die Errichtung eines Kindergartens.

Das Tabakmonopol bzw. die Tabakregie bestand von 1784 bis zum Eintritt Österreichs in die EU 1994. Zunächst k.k. Tabakfabrik genannt, wurde das Monopol zuletzt durch Austria Tabak ausgeübt, bis zur Privatisierung der Austria Tabak und dem Verkauf an die Gallaher Group 2001. Zum Thema Tabakregie und Austria Tabak gibt es einen Artikel auf Wikipedia, zum Tabakmonopolgesetz 1996 kann selbst recherchieren, wer mag.

Ungarn sowie die Gegend um Fürstenfeld bot sich aufgrund des pannonischen Klimas gut für den Tabakanbau an. Der Tabak wurde von Bauern in der Umgebung angebaut, die Blätter zu Büscheln zusammengenäht, getrocknet und an die Tabakfabrik geliefert. Dort wurden die Tabakbüschel zunächst zu Pfeifentabak, ab etwa 1818 zu Zigarren und im 20. Jahrhundert dann zu Zigaretten verarbeitet. Die Tabakfabrik war bis in die 1950er Jahre der größte Arbeitgeber vor Ort. Zum Vergleich: Um 1900 hatte Fürstenfeld etwa 4500 Einwohner, die Tabakfabrik mehr als 2000 Angestellte und noch etwa 1000 Saisonarbeiter zusätzlich. Nicht alle kamen aus Fürstenfeld, viele nahmen bis zu 2 Stunden Arbeitsweg in Kauf. Waren es anfänglich hauptsächlich männliche Arbeiter, wechselte mit der Herstellung hin zu Zigarren und Zigaretten auch die Zusammensetzung der Arbeiterschaft hin zu etwa 90% Frauenanteil. Die jedoch etwa ein Drittel weniger verdienten als ihre männlichen Kollegen. Um diese Zeit wurden etwa 65 Millionen Zigarren jährlich hergestellt. Gesund war die Arbeit mit Tabak auch nicht. Mit der Umstellung der Produktion auf immer mehr maschinelle Verfahren nahm der Arbeiteranteil ab, auf 560 im Jahr 1960 und nur mehr 83 im Jahr 1995. Im Jahr 2005 schließlich wurde die Tabakfabrik in Fürstenfeld stillgelegt, und auch der Tabakanbau im Umland eingestellt. Die hier verwendeten Informationen und ein paar wenige aber aufschlussreiche Fotos zur ehemaligen Tabakfabrik habe ich hier gefunden.

Nach Schließung der Tabakfabrik 2005 wurde das Gelände zunächst durch die Stadtgemeinde Fürstenfeld erworben, jedoch zum Zweck der Errichtung eines Einkaufszentrums an ein Konsortium weiterverkauft. Als da nichts weiterging, kam das Gelände zuletzt in den Besitz eines immobilienentwickelnden Architekten. Der konnte die Gemeinde mit seinem Konzept überzeugen und auch zwischenzeitlich seit 2013 nach und nach umsetzen. Im Erdgeschoss des Hauptgebäudes entstand ein Ärztezentrum, in den Obergeschossen und den restlichen Gebäuden Wohnungen. Möglichst viel der Bausubstanz blieb erhalten und wurde integriert. Nicht nur, weil die Gebäude ein eingetragenes Industriedenkmal sind, auch weil es dem Architekten nach eigener Aussage ein Anliegen war. Noch sind nicht alle Gebäude am Areal saniert und einer neuen Nutzung zugeführt, aber doch der Großteil, und der Rest ist in Bau bzw. Planung.

Vom die Südwestecke der Stadtbefestigung abdeckenden Augustinerkonvent ist nicht mehr allzuviel vorhanden, die Kirche inzwischen profaniert, aber in einem vom Museumsverein wieder aktivierten Raum bekamen wir ein weiteres sehr interessantes Filmchen zu sehen. Diesmal eben zur Tabakfabrik und der Arbeit dort. Dann ging es weiter zum Grazer Tor, das nach Beschädigungen im 2. Weltkrieg wieder repariert wurde und seit 1858 das Rathaus beherbergt. Zwischenzeitlich befand sich in den Räumlichkeiten des 1565 errichteten Torbaus ein Theater, und in dessen ehemalige Garderoben im Keller und die dort installierte Ausstellung haben wir auch noch einen Blick geworfen. Dann waren wir allerdings fertig mit Keller und Katakomben und Führung, den Bunker unter der Mühlbastei haben wir dann abgewunken. Immerhin war es bereits dunkel und wir mehr als zweieinhalb Stunden unterwegs.

Und wir hatten noch den Weg zurück ans andere Ende der Altstadt vor uns, um auf der Terrasse des Feriendomizils noch ein bisschen mit der Jugend zusammenzusitzen. Bevor wir uns wieder ins Auto schwangen und auf den Weg zurück nach Graz machten. Und ein Teil der Jugend frühmorgens wieder zurück in die Oberpfalz fuhr und der Rest dann tags darauf. Schön war dieser Besuch, und danke M. für die wunderbare Idee mit der Führung.

Und unser Abendspaziergang spaziert nun noch zum Monatsspaziergang im August.

Danke liebe Heike für die Zusammenfassung! Es war wirklich ein wunderbarer Spaziergang mit Geschichte(n) an einem lauen Sommerabend. Und so schön mit all meinen Lieblingsmenschen.

Bussi von Elke.

Und es war so schön, dass wir dabei sein durften, an diesem wohl letzten lauen Sommerabend diesen Jahres 😊

Big Hug heike

die ganze geschichte der stadt hab ich jetzt nicht im detail erfasst. diese bastionen müssen wirklich mächtig sein und bei den kasematten hat es mich ziemlich gegruselt. die tabakfabrik hat mich am meisten interessiert (mein vater war vertreter für tabakwaren…). dass es ein monopol gab, wusste ich nicht, aber in deutschland hatten wir ja ein bis 1983 ein zündholzmonopol (die geschichte dahinter ist wirklich spannend!). gut, dass die gebäude der fabrik nicht abgerissen, sondern sinnvoll saniert wurden und noch werden.

liebe grüße von mano

Die Geschichte der Stadt besteht hauptsächlich aus Belagerung und Plünderung, dazwischen Befestigung wieder instand setzen. Zumindest die ersten Jahrhunderte. Da ich mich in meiner Masterarbeit mit Stadtbefestigung beschäftigt habe, war diese Führung für mich natürlich besonders interessant. Im Bunker hat es mich auch gegruselt.

Das Tabakmonopol musste ich auch erstmal nachlesen. Mir war auch nicht bewusst, dass es in Teilbereichen noch besteht (Trafik). Die Umnutzung der Anlage finde ich bisher gut gelungen, umso mehr als ich nun weiß wie es auch anders hätte kommen können. Ein bisschen mehr Grün und mehr Bäume könnten sein. Statt der Parkplätze an jedem verfügbaren Platz. Im Stadtgraben direkt davor gibt es einen großen kostenlosen öffentlichen Parkplatz, mit Lift und Rampe und Stiege direkt zum Areal. Selbst die Tabakfabrik hatte zumindest in den letzten Jahrzehnten Grünflächen, wo heute Parkplätze gepflastert sind. Zumindest einem Foto nach.

Liebe Grüße, heike